ИИстоки

ИИнтеллекта:

как фантасты предсказали появление

механических разумов

Как из области литературы нейросети перешли

в область научных разработок и практического применения

Интерес к разумной жизни, созданной не природой — так называемому неорганическому интеллекту (ИИ), живёт у людей уже много веков, словно неугасимый огонь в душе человечества. Это не просто мода или технический тренд — это глубокое стремление, корни которого уходят в древние мифы и легенды. Вспомните Голема из еврейской традиции, механических людей из сказок Востока или рыцарей-автоматов из средневековых романов.

Позже эти фантазии переросли в классику: мёртвые статуи, ожившие благодаря магии или науке, — как в «Франкенштейне» Мэри Шелли, или кибернетических людей киберпанка, которые помогают простым людям, т.н. «нормисам», с решением их повседневных задач.

Это стремление глубоко встроено в нашу природу. Дети просят похвалы у взрослых, подростки — одобрения друзей, взрослые — признания коллег. А как найти подтверждение своей ценности, если ты — самая развитая форма жизни на Земле? Только создать нечто умнее себя. Пусть это существо скажет: «Ты молодец» или «Ты ошибся», — главное,

что оно будет понимать нас.

История ИИ — это история наших надежд и разочарований, побед и поражений. Она начинается с 1956 года, когда в Дартмутском колледже состоялась конференция, где учёные впервые официально назвали «искусственным интеллектом» эту новую область знаний. 50–60-е годы стали временем оптимизма: после Второй мировой войны мир верил в прогресс, и ИИ казался близким, как завтрак на кухне. Учёные мечтали о машинах, которые будут разговаривать, писать стихи и решать сложнейшие математические задачи.

Но потом наступил спад — с 1970 по 1990 год развитие ИИ словно замедлило ход. Ожидания были завышены до небес: люди ждали, что ИИ сразу станет умнее людей, а технологии не дотягивались до мечт. ИИ упёрся в «стену»: простые алгоритмы не могли обобщать знания,а большие серверы не могли заменить человеческого разума, убеждён генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион.

Сравните: шахматный компьютер DeepBlue победил мирового чемпиона Гарри Каспарова только через 40 лет после начала развития ИИ. А программа AlphaGo, которая освоила древнюю китайскую игру го (гораздо сложнее шахмат из-за бесконечных комбинаций), обошла лучшего игрока в мире всего за 20 лет.

Прогресс стремительный, словно ракета, запущенная в космос.

*выполняет функцию иностранного агента

Сейчас ИИ развивается с космической скоростью: данные устаревают по несколько раз в год, а новые алгоритмы появляются ежедневно. Самое главное будущее — создание AGI (общего искусственного интеллекта), который сможет решать не одну конкретную задачу, а целый спектр проблем: от написания романа до разработки нового лекарства, от анализа климата до перевода древних языков. При этом следует понимать, что ИИ не сам решает, что и как ему разрабатывать, а делает это по промпту, созданному человеком. Но здесь всплывают не только технические вопросы, но и философские, которые заставляют нас задуматься о самом себе.

ИИ — это нечто подобное, но на новом уровне: он не просто помогает нам двигаться, а помогает думать, создавать и понимать, считает IT-журналист, основатель Telegram-канала «Неискусственный интеллект» Илья Склюев.

Активное развитие ИИ стало возможным благодаря новому математическому подходу, который позволил создавать алгоритмы, способные обучаться на данных. Но ИИ — не просто «технология века». В каждой эпохе науки и цивилизации случались свои прорывы, менявшие мир. Например, колесо, изобретённое тысячи лет назад, стало основой для транспорта, промышленности и даже космических ракет.

ИИ — это нечто подобное, но на новом уровне: он не просто помогает нам двигаться, а помогает думать, создавать и понимать, считает IT-журналист, основатель Telegram-канала «Неискусственный интеллект» Илья Склюев.

Интересно, что фантасты XX века не просто предсказали появление

ИИ — они заложили его философскую основу.

Они задали вопросы, которые сегодня становятся актуальными.

Вот основные темы, которые они раскрыли:

Этика взаимоотношений человека и ИИ

(Айзек Азимов)

Его «Три закона робототехники» не просто фантастика, а основа для разговора о том, как ИИ должен взаимодействовать с людьми сегодня.

Пределы развития самосознания ИИ

(Роберт Хайнлайн, Филип Дик)

В романе «Луна — суровая хозяйка» Хайнлайн исследует, как машины могут обрести сознание, а Дик в «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» ставит под сомнение границу между искусственным и естественным разумом.

Непредсказуемость ИИ

(Артур Кларк, Станислав Лем)

Кларк в «2001: Космической одиссее» показывает,

как ИИ может эволюционировать непредсказуемым образом, а Лем в «Солярисе» ставит вопрос: можно ли понять сущность разума, даже если он создан человеком?

Контроль над ИИ

(Кларк, Хайнлайн)

Они предупреждали, что слишком сильный ИИ может выйти из-под контроля, и сегодня эти страхи подкрепляются реальными проектами — например, созданием автономных оружейных систем.

Кризис идентичности ИИ

(Дик, Лем)

Если ИИ станет умнее людей, кто он будет?

Идентичность — это не только внешность,

но и сознание, память, эмоции.

Угроза для человека

(Кларк, Фредерик Браун, Гарлан Эллисон)

От роботов-убийц до ИИ, который захочет «избавиться» от создателей, — эти сценарии все чаще становятся предметом дискуссий.

Сегодня фантастика перестаёт быть просто историями — она становится пророчеством. Широкое распространение нейросетей, чат-ботов и автономных автомобилей — это не фантастика, а наша повседневность. Идеи Азимова, Кларка и Дика, которые казались безумными ещё вчера, сегодня становятся реальностью, отмечает директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

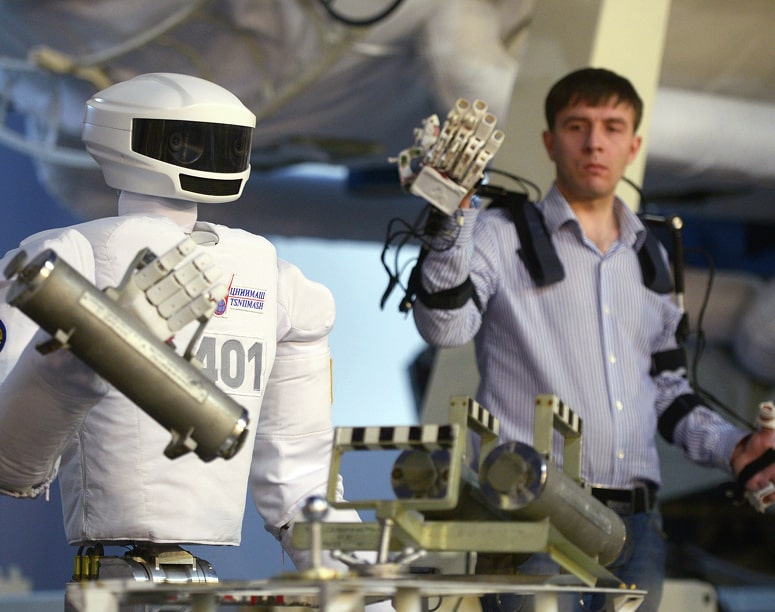

Что касается непосредственно истории развития искусственного интеллекта в России, то это путь от фундаментальных научных открытий советского периода до широкого практического внедрения в современных технологиях.

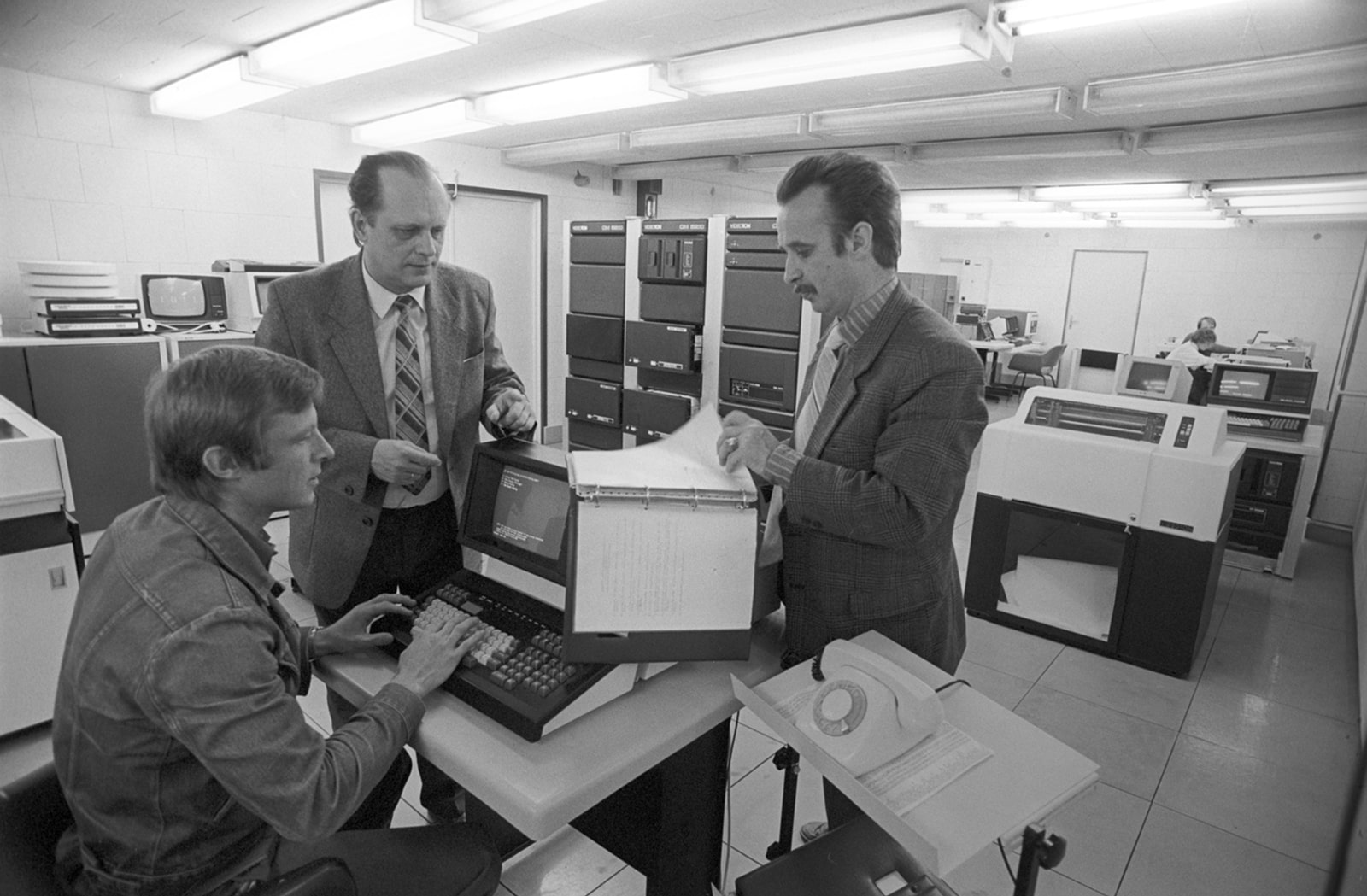

Всё началось в 1950–1960-х годах, когда мировая наука только осознавала потенциал машинного обучения, а в СССР зародились основы теоретической кибернетики — дисциплины, ставшей прообразом ИИ.

В 1960 году в Москве создали Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова (ИПУ РАН), первый в стране центр по исследованию систем управления с элементами ИИ. Учёные здесь разрабатывали алгоритмы для автоматизации промышленных процессов, анализа данных и прототипы экспертных систем, способных принимать решения на основе знаний специалистов.

Особый вклад внесли работы по компьютерному зрению: в 1970-х годах в Институте кибернетики АН СССР (ныне Институт проблем информатики РАН) создали первые алгоритмы распознавания изображений — например, для чтения рукописного текста или анализа медицинских снимков. Тогда же зародились исследования естественного языка — разработка программ, понимающих и генерирующих тексты, стала основой для современных чат-ботов и систем машинного перевода.

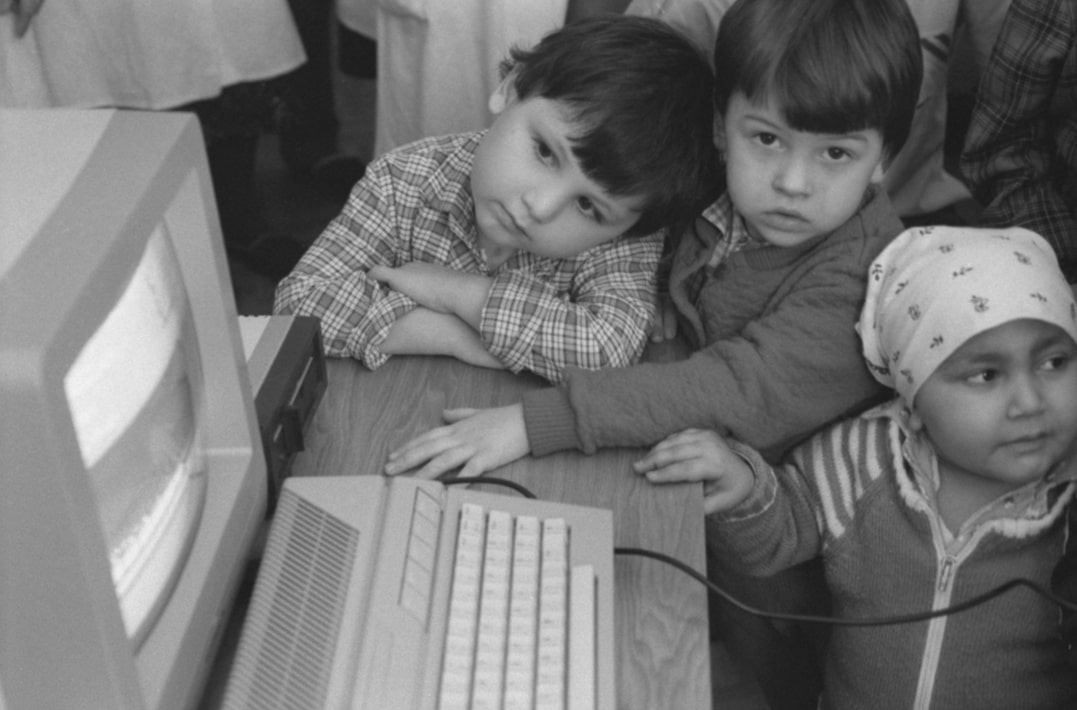

После распада СССР финансирование научных проектов резко сократилось, развитие ИИ в России замедлилось. Однако к концу 1990-х — началу 2000-х годов интерес к технологиям снова стал расти: глобальный бум ИИ (например, успехи IBM Watson в 2011 году) и осознание российскими властями важности технологий для экономики и безопасности подтолкнули к возрождению исследований. В 2000-х годах появились первые коммерческие компании, специализирующиеся на ИИ. Например, в 2008 году основали «Яндекс», который сразу внедрил алгоритмы машинного обучения в поисковые системы и сервисы — от распознавания речи в «Яндекс Погоде» до рекомендательных систем. Тогда же началось сотрудничество университетов (МГУ, МФТИ, ИТМО) с бизнесом и государством для разработки проектов в области ИИ.

2010-е годы стали переломным моментом: ИИ перешёл из стадии экспериментальных исследований в эпоху масштабного внедрения благодаря государственной поддержке. В 2017 году приняли «Стратегию развития искусственного интеллекта в Российской Федерации до 2030 года», определившую приоритеты — от инфраструктуры до этических норм. В 2019 году запустили национальную технологическую инициативу (НТИ) «Искусственный интеллект», объединившую учёных, бизнесменов и чиновников для решения конкретных задач — например, разработки беспилотников или медицинской диагностики. В этот период российские разработки стали заметны на мировом уровне: алгоритмы распознавания лиц «Ростеха» внедрялись в системах безопасности, «Сбер» создал одну из самых точных в мире систем анализа речи для банковских сервисов, а опенсорс-библиотека CatBoost (разработанная «Яндексом») начала использоваться по всему миру для классификации и регрессии.

Сегодня ИИ в России — неотъемлемая часть повседневности. Он применяется в медицине (диагностика по снимкам, прогнозирование эпидемий), промышленности (прогнозное обслуживание оборудования), финансах (антифрод-системы, роботы-советники), образовании (адаптивные обучающие системы) и искусстве (генерация музыки и изображений нейросетями). Особое внимание уделяется отечественным ИИ-платформам, таким как «СберАИ» или «Яндекс.Диалоги», которые позволяют компаниям быстро внедрять решения без глубокого погружения в технические детали. Также активно развиваются технологии обработки больших данных, важные для цифровой трансформации.

Сегодня ИИ в России — неотъемлемая часть повседневности. Он применяется в медицине (диагностика по снимкам, прогнозирование эпидемий), промышленности (прогнозное обслуживание оборудования), финансах (антифрод-системы, роботы-советники), образовании (адаптивные обучающие системы) и искусстве (генерация музыки и изображений нейросетями). Особое внимание уделяется отечественным ИИ-платформам, таким как «СберАИ» или «Яндекс.Диалоги», которые позволяют компаниям быстро внедрять решения без глубокого погружения в технические детали. Также активно развиваются технологии обработки больших данных, важные для цифровой трансформации.

Несмотря на успехи, перед Россией стоят вызовы: нехватка квалифицированных кадров, зависимость от импорта компонентов (например, графических процессоров) и этические вопросы (регулирование ИИ в судебной системе или медицине). Однако государственные инвестиции (в 2023 году на ИИ выделено более 100 млрд рублей) и растущий интерес бизнеса дают надежду на сохранение позиций в мировом рейтинге ИИ-инноваций. Так что ИИ в России прошёл путь от теоретических изысканий до практического внедрения, став неотъемлемой частью технологического суверенитета страны.

Несмотря на успехи, перед Россией стоят вызовы: нехватка квалифицированных кадров, зависимость от импорта компонентов (например, графических процессоров) и этические вопросы (регулирование ИИ в судебной системе или медицине). Однако государственные инвестиции (в 2023 году на ИИ выделено более 100 млрд рублей) и растущий интерес бизнеса дают надежду на сохранение позиций в мировом рейтинге ИИ-инноваций. Так что ИИ в России прошёл путь от теоретических изысканий до практического внедрения, став неотъемлемой частью технологического суверенитета страны.